에드호크라시(Adhocracy)… 이름부터 좀 어렵고 딱딱하지? 나도 처음 들었을 땐 “뭐야, 또 무슨 어려운 학문 용어야?” 했는데, 알고 보면 생각보다 실용적이고 되게 현대적인 개념이야. 심지어 요즘 시대에 딱 맞는 조직 형태 중 하나기도 하고.

이 개념은 1970년대에 앨빈 토플러(Alvin Toffler)나 헨리 민츠버그(Henry Mintzberg) 같은 학자들이 주목했는데, 기존의 빡빡하고 답답한 관료제(뷰로크라시)에 대한 반작용으로 등장했어. 즉, 후기 반관료제주의(Post-bureaucratic approaches) 속에서 등장한 대표적인 조직형태지.

그럼 이 에드호크라시란 게 뭐냐면… 쉽게 말해서 고정된 구조 없이 유연하게 변화하는, 문제 해결 중심의 임시 조직이야. 😮

애초에 이름부터 라틴어 ‘ad hoc’에서 나왔어. 이건 “특정 목적을 위해”라는 뜻인데, 그만큼 고정된 게 없고 그때그때 필요한 대로 바뀐다는 거지.

🔥 에드호크라시의 핵심 개념을 한 줄로 요약하면?

→ “변화에 맞춰 계속해서 재조직되는 창의적이고 유연한 조직!”

딱 요즘같이 불확실하고 빠르게 변하는 세상에 딱 맞는 조직 모델이지.

전통적인 관료제처럼 절차가 딱딱하고, 직급이 고정되고, 역할이 분명한 대신

에드호크라시는 그때그때 필요한 사람이 모여서 일하고, 끝나면 해체하거나 바뀌어버리는 구조야.

🧠 에드호크라시의 특징, 한번 찬찬히 살펴볼까?

✅ 1. 유연한 조직 구조

고정된 계층이나 부서가 없어. 상황에 맞게 팀이 만들어지고 없어져.

마치 레고 블록처럼 그때그때 조립하고 해체하는 느낌이지!

✅ 2. 전문가 중심

직급보다는 능력이 중요해.

문제를 해결할 수 있는 전문가가 중심이 돼서, 그 사람이 리더가 되기도 하고 조언자 되기도 해.

✅ 3. 수평적 커뮤니케이션

“이건 위에서 지시 내려와야 처리돼요~” 같은 말? 없음!

누구나 자유롭게 의견 내고, 서로 직접 협업하는 방식이야.

✅ 4. 빠른 의사결정

절차가 거의 없다 보니까, 빨리 판단하고 빠르게 실행할 수 있어.

스타트업이나 IT 기업이 이 구조를 선호하는 이유가 바로 이거야! ⚡

✅ 5. 혁신 친화적

정해진 프로세스가 없기 때문에 실험과 실패도 자유로워.

창의적인 아이디어가 훨씬 더 쉽게 적용될 수 있어! 🎨

그럼 이게 그냥 개념으로만 끝나면 재미없지. 실제로 어떻게 쓰였는지 사례를 한번 볼까?

📌 에드호크라시 조직 사례 ① – 구글(Google)

구글은 전형적인 에드호크라시 구조를 많이 도입한 기업 중 하나야.

초기부터 팀 간 협업 중심으로 조직이 움직였고, 프로젝트마다 임시 팀이 생겼다가 없어지기를 반복했지.

‘20% 프로젝트’라고 들어봤어?

구글 직원들이 전체 업무 시간 중 20%는 자기가 원하는 프로젝트에 투입할 수 있도록 했는데,

그렇게 해서 만들어진 게 Gmail, Google News 같은 서비스들이야! 😲

이런 게 바로 에드호크라시의 혁신력이지.

📌 사례 ② – NASA (우주탐사 프로젝트)

의외로 NASA도 에드호크라시 구조의 대표적 사례야.

우주탐사 같은 복잡한 프로젝트는 고정된 조직 구조로는 도저히 해결할 수 없어.

그래서 매번 탐사 프로젝트가 생길 때마다 다양한 분야의 전문가들(물리학자, 엔지니어, 컴퓨터 과학자 등)을 모아서

프로젝트 전용 태스크포스팀을 구성하지. 프로젝트가 끝나면? 해체되거나 다른 팀으로 재배치돼.

이건 진짜 textbook-level 에드호크라시다!

📌 사례 ③ – 디자인·크리에이티브 에이전시들

디자인, 브랜딩, 광고 같은 크리에이티브 분야는 원래 에드호크라시 구조랑 잘 맞아.

예를 들어 글로벌 광고회사인 IDEO나 Ogilvy 같은 데서는

클라이언트의 브랜드나 캠페인에 따라 임시 프로젝트 팀을 꾸려서 짧게 작업하고 해체하는 방식을 써.

특정 광고 캠페인을 위해 디자이너, 콘텐츠 작가, 마케팅 전문가, 전략가가 모였다가

다음 클라이언트에서는 전혀 다른 조합이 되는 거야. 딱딱한 팀이나 계층이 없으니 훨씬 유연하지!

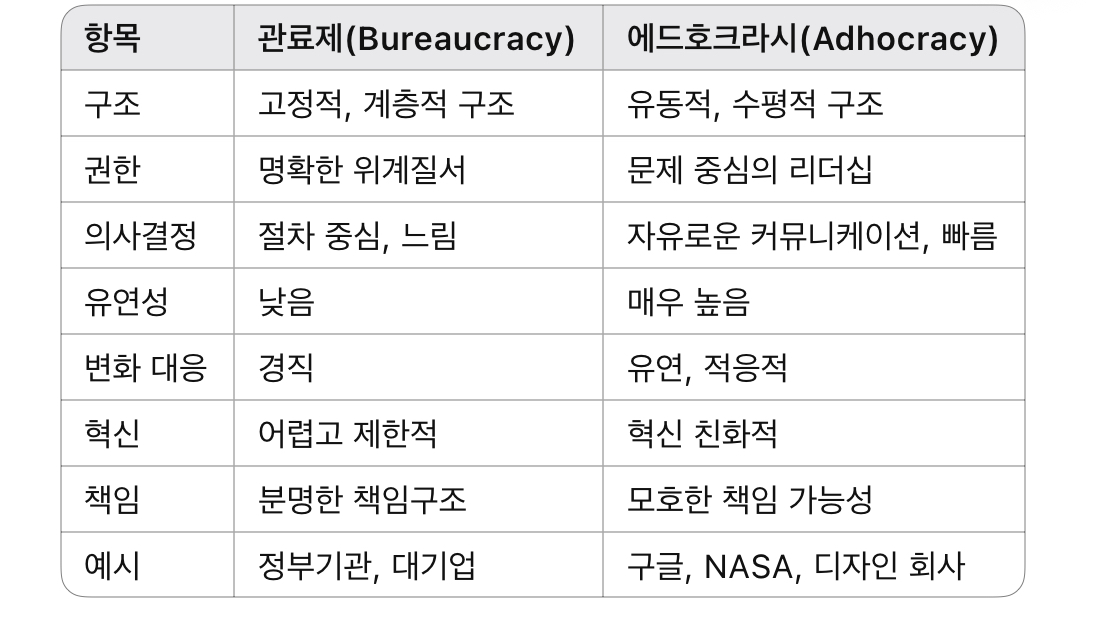

🤖 그럼 이 에드호크라시를 관료제(Bureaucracy)랑 비교하면 뭐가 어떻게 다를까?

이 표를 보면 진짜 상반된 개념이라는 게 확 와닿지?

관료제가 안정성, 예측 가능성에 초점을 맞췄다면,

에드호크라시는 창의성, 적응력, 변화 대응에 올인한 구조야.

🤔 근데 단점은 없을까?

물론 있지. 현실에서 에드호크라시가 무조건 최고라는 건 아니야.

단점도 명확해.

• 책임소재가 불분명할 수 있음

• 너무 자율적이라 혼란이나 갈등 가능성 있음

• 안정성이 떨어져서 지속 가능성에 한계

그래서 실제 많은 조직들은 완전한 에드호크라시보다는,

관료제 + 에드호크라시 혼합형 구조를 추구해.

필요한 부서는 안정적으로 유지하고, 프로젝트 단위는 유연하게 바꾸는 방식!

🌈 결론적으로…

에드호크라시는 고정관념을 깨고 자유롭게 움직이는 유기체 같은 조직이야.

관료제가 ‘기계’라면, 에드호크라시는 ‘생물’이라고 보면 돼.

정형화되지 않고, 상황에 따라 계속 진화하고 움직이거든.

요즘처럼 변화가 빠르고 복잡한 시대엔, 에드호크라시 같은 조직 구조가 더 빛을 보는 것 같아.

하지만 안정감이나 일관성이 필요한 분야에선 아직도 관료제만큼 강력한 구조는 없지.

둘 중 하나만 고집하지 말고, 조직의 성격과 환경에 따라

필요한 부분만 섞어서 적절히 조율하는 게 진짜 스마트한 방식 아닐까?

오늘도 도움이 되었다면 좋아요. 부탁해😻!!

'2025' 카테고리의 다른 글

| 앨빈 토플러와 제3의 물결: 우리가 준비해야 할 제4의 물결 시대 (0) | 2025.04.05 |

|---|---|

| 공립유치원 vs 사립유치원, 어디가 더 좋을까? (0) | 2025.04.05 |

| 막스 베버의 관료제 이론 완벽 해부: 현대 조직의 원리와 실체 (0) | 2025.04.05 |

| 매슬로의 동기부여 이론, 진짜 제대로 이해해보자 (0) | 2025.04.05 |

| X이론 vs Y이론 차이점 총정리! 맥그리거가 알려준 진짜 동기부여 해법 (0) | 2025.04.05 |